就学前に身に付けておきたい、「時計のよみ方」。

“見比べ・意識づけ・達成感”という3つのメソッドから、生活習慣に合わせて楽しく時計を覚えることができる「とけいのレッスン」の詳しい使い方をご紹介します。すよね。

ぜひ、お子さまと一緒に取り組んでみてください。

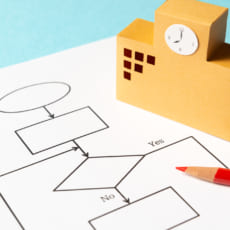

「とけいのレッスン」には、「ほんもの時計」と「もくひょう時計」の2つの時計があります。

ポイント1 “見比べ”

まずは、「ほんもの時計」で今の時間を教えます。

もう1つの「もくひょう時計」の針を動かして、目標の時間に設定します。

その時点で、時計が右回りに進むことや長い針が1周すると1時間というように時計がどのように進むのか2つの時計を見比べて学ぶことができます。

この時、まずは、5分後や10分後といった短い時間から目標を決めるとよいですよ。

ポイント2 “意識づけ”

少しずつ長い時間を設定しましょう。

たとえば、「ほんもの時計」が2時の場合、「もくひょう時計」は、おやつの時間の3時に針を合わせます。

実際に「もくひょう時計」の針を2時から3時に動かし、「長い針が1周して3時になったらおやつにしようね。3時までの1時間の間にお片付けしておやつの準備をしよう!」などの声かけをしてみます。

それによって、お子さんは、時計を見比べながら時間を意識するようになり、時計を見るということが習慣になります。

この意識づけをすることがとても大切です。このようなやり取りの繰り返しで時間の進み方や時間の使い方を無理なく理解することができます。

ポイント3 “達成感”

「ほんもの時計」が2時から3時に進み、「もくひょう時計」と同じ時刻なった時、同じ時間(形)になったことに気付けたことやお約束したことを達成できたことで、お子さんは、 “達成感”を得ることができます。

時間に気付けたことを大いに褒めてあげてください。

そうすることで時計に興味を持ち、時間を守る習慣と時間を上手に使う力が自然に身に付きます。

「ほんもの時計」と「もくひょう時計」は文字盤のデザインが同じなので見比べやすく、また、「もくひょう時計」はとけいの周りががホワイトボードになっていますので、ホワイトボードマーカーを使えば目標や必要なものや1日の流れを繰り返し書き込むことができます。

どんなふうに導いてあげればいいのか不安という方にも付属の「とけいのレッスンの手引き」で、わかりやすく解説しているので安心です。

ぜひ、楽しみながら取り組んでみてくださいね!

▼はじめて時計を学ぶお子様向けの知育トイ「とけいのレッスン」(学研ステイフル) http://info.gakkensf.co.jp/news/201709/20170911.html

▼時間感覚が身に付く!子どもに『魔法の声かけ』をしよう

https://gkp-koushiki.gakken.jp/2017/10/12/33030/

文:ハッケン!みっけ隊

※このコラムは、「ガッケン!ハッケン!学研ゼミ 保護者のよみもの ハッケン!みっけ!」に掲載されていたものです。

あわせて読みたい

-

小学生の家庭学習のコツを、学研の国語編集長に聞いてみた! ~毎日の習慣が大切~

小学生の学び 子育て まなびコラム

-

小学校でプログラミング教育が必修化! 保護者の方の疑問にお答えします

小学生の学び 子育て まなびコラム

-

読書感想文にもおすすめ! 小学1年生に読んでもらいたい本

小学生の学び 子育て まなびコラム

-

【小学生向け】英単語をラクに覚えるコツ、忘れないコツ

小学生の学び まなびコラム

-

親子でクラフト♪「ゆずだまムーン」で親子で楽しいバスタイム!

子育て 暮らし・アイデア まなびコラム

-

夢はユーチューバー? 小学生に人気のなりたいお仕事ランキング

小学生の学び 子育て まなびコラム

-

小学3年生、4年生のお子さまへのNGな声かけとは? やる気を引き出す褒め方・声かけ(前編)

小学生の学び 子育て まなびコラム

-

子どもの英語はいつから始めたらいいの? 早期学習って効果あるの?

就学前の学び 小学生の学び 子育て まなびコラム

ページトップへ

ページトップへ