幼児の能力がぐんぐんのびる! 最後までひとりで楽しく折れるおりがみ本

『6歳までに身につけたい ひとりで きれいに おれる おりがみ』

おりがみは、幼児期の能力UPにぴったり!

ご存知ですか? 最近、「ひねる」という行為ができない子どもが増えているそうです。自動で水が出てくる蛇口が一般的になったからだといわれています。このまま何でも自動化すると、指先を使う機会が少なくなってくるかもしれません。

指先は「第2の脳」ともいわれており、指先を動かすことと脳の働きは密接な関係があります。脳の発達がめざましい幼児期のうちに巧緻性(手先の器用さ)を養うことは、幼児教育の分野で大変重要視されていることです。

手先を使う「おりがみ」は、巧緻性を鍛えるのにぴったりの遊びです。その他にも、集中力/空間認識能力/思考力/想像力 といった、入学前に身につけておきたいさまざまな力を、おりがみで効果的に育むことができます。

がんばる子を応援! 子どもがひとりで最後まで折れるおりがみ本

小さい子は、途中でわからなくなると「もういやだ、代わりに折って!」と、投げ出してしまうことがよくあります。

本書は、子どもが最後まで楽しく折れるよう、幼稚園・保育園の先生に「子どもがつまずきやすい箇所」を聞き、5つの工夫を施しました。

つまずきポイント徹底攻略!「ひとりで折る」ための工夫5つ

1)「『斜めに折る』ってどのくらい?」→ 完成写真が実物大で解決!

「どのくらい?」「これで合ってる?」と、子どもにとって行き詰まりやすいのが、「斜めに折る」という手順。

この本の完成写真は実物大(一般的な15cm角のおりがみで折ったサイズ)ですので、不安な子は、上からおりがみを重ね合わせて角度などを確認することができます。

▲工程の2の「ななめに おる」がわかりにくいときも、完成写真に重ね合わせて確認すれば、同じように完成できます。

▲写真のまねをすれば、完成した作品にお絵かきや飾りつけをするのも簡単です。

2)「折り図がわからない」→ 工程はオール写真で解決!

子どもにとって、折り図(絵)と手元のおりがみを結びつけて考えるのが難しいことがあります。

すべての工程を写真で表すことで、手元のおりがみと、より見比べやすくなっています。

▲工程はすべて写真。裏が白いおりがみを使用しており、表裏もすぐにわかります。

3)「急に難しくなって折れない」→ レベル別の構成で解決!

本書は、ページの順に、(折る技術を要するもの、折る回数が多いものなど)徐々に難しい作品になっていきます。折り進めるうちに、自然と折る力が上達していきます。

4)「『だんおり』『ふくろおり』『なかわりおり』ってなに?」 → ていねいな解説で解決!

「だんおり」などといったおりがみの基本的な折り方について、「折り方の凡例」などで解説をまとめている本は多々あります。しかし、作品によっては見た目が大きく変わって、わからなくなってしまうことも。本書では、必要な部分にはていねいな解説を載せています。

▲ふきだしで、上手に折るポイントや工程の途中経過などを解説。

5)「楽しい!」が続く4大とじこみ

楽しいおりがみ遊びをサポートする、シールや表彰状などもついています。

本書で基礎の折り方をしっかりマスターできます。今まで投げ出していた折り紙にも挑戦できるようになるかも?

商品の紹介

■書名:『6歳までに身につけたい ひとりで きれいに おれる おりがみ』

■著:小林一夫

■発行:学研プラス

■発売日:2018年11月23日

■定価:本体1,200円+税

本書を購入する

あわせて読みたい

-

第4回 「タリバン」という恐怖とのたたかい

ほんちゅ!

-

小学生の算数力&やる気アップに役立つ「算数検定」とは?

小学生の学び 中学生の学び 子育て まなびコラム

-

完結間近! 『宇宙兄弟』に学ぶ、チームづくりの新常識と次世代リーダー論

教養・ビジネス

-

特別支援教育で役立つ商品・サービスの企画を募集

イベント・キャンペーン こどもの本

-

英会話力がグッと高まる! 簡単な単語を使いこなして話すための語学書が登場

こどもの本

-

学校における多様性の尊重をテーマにしたセミナーを期間限定アーカイブ配信!

こどもの本

-

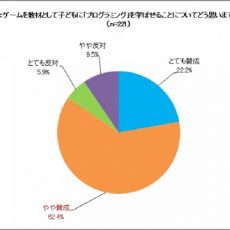

これは意外かも?「ゲームでプログラミング」にママも大賛成♪

こどもの本

-

プログラミングワークショップを横浜みなとみらいで開催!

イベント・キャンペーン こどもの本

ページトップへ

ページトップへ